Stationen

01 Großwulkow

St. Anna Erbaut zweite Hälfte 12. Jh., vierteiliger Backsteinbau, bestehend aus Turm, Langhaus mit Chor und Apsis. Im Inneren ist ein Triumphkreuz von 1160 zu

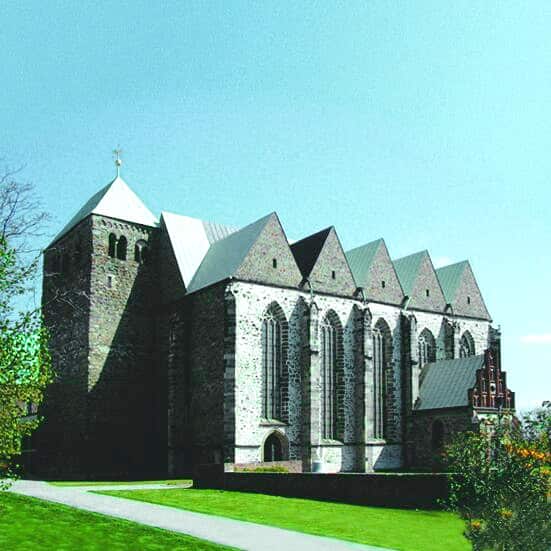

02 Jerichow

Prämonstratenserstift St. Marien und St. Nikolai Das an der Elbe gelegene Prämonstratenserstift – ein romanischer Backsteinbau – wurde im 12. Jh. erbaut und war eine

03 Tangermünde

St. Stephan Ebenfalls an der Elbe liegt Tangermünde, das in früheren Zeiten als Residenz Brandenburgischer Kurfürsten und sogar des römischen Kaisers Karl IV. diente. Die

04 Stendal

St. Jacobi Die Evangelische Jacobikirche wurde am Anfang des 14. Jahrhunderts erbaut und hat ihre mittelalterliche Baugestalt bewahrt. Der Schutzpatron der Kirche, St. Jakobus d.

05 Wolmirstedt

Schlosskapelle Erzbischof Ernst von Sachsen ließ 1480 die Schlosskapelle als einschiffige Ziegelbaukapelle im Stil der Spätgotik erbauen. Bemerkenswert sind die sehr großen Spitzbogenfenster. Aus dem

06 Hohenwarthe

Evangelische Kirche Hohenwarthe Durch Prämonstratenser-Mönche aus Magdeburg wurde die kleine romanische Kirche um 1250 errichtet. Sie wurde aus Bruchsteinen erbaut und besteht aus einem Hauptschiff

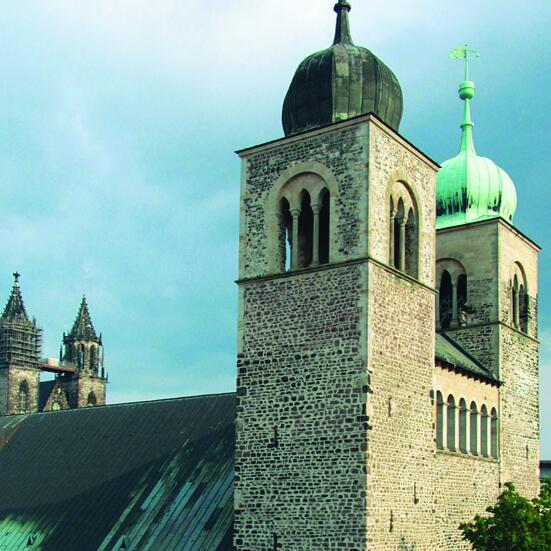

07 Magdeburg

Dom St. Mauritius und St. Katharina Der an der Elbe gelegene Magdeburger Dom wurde zwischen 1209 und 1520 erbaut und ist der erste gotische Kathedralbau

08 Magdeburg

St. Sebastian Um 1015 weihte Erzbischof Gero den Vorgängerbau der heutigen Kathedrale. Die Kirche wurde aber schon 1170 durch eine romanische Basilika ersetzt. Durch Feuer

09 Magdeburg

Universitätskirche St. Petri Die Kirche wurde im 12. Jh. als romanische Kirche erbaut und 1380 zur dreischiffigen gotischen Hallenkirche umgebaut. Mit dem Beginn der Reformation

10 Magdeburg

Wallonerkirche Ebenfalls an der Elbe gelegen finden wir die im 13. Jahrhundert erbaute gotische Wallonerkirche. Hier ist die reformierte Gemeinde Magdeburgs zu Hause. Im neugestalteten

11 Schönebeck

St. Jakobi Schönebeck liegt südlich von Magdeburg an der Elbe und ist nach dem Zusammenschluss aus den Orten Frohse, Salzelmen und Schönebeck entstanden. Die evangelische

12 Schönebeck-Salzelmen

St. Johannis 1430 erfolgte die Grundsteinlegung für die spätgotische Hallenkirche. Die Seitenschiffe haben fast die gleiche Höhe wie das Mittelschiff, an welches sich der Westbau

13 Egeln

St. Christopherus In einer Auenmulde der Bode liegt Egeln, dessen Burg bereits im 9. Jh. erwähnt wurde. Die evangelische Stadtkirche St. Christopherus ist ein einschiffiger

14 Egeln

Kirche Marienstuhl Die ehemalige Zisterzienserinnenabtei Marienstuhl vor Egeln (1259–1809) erbaute die noch heute erhaltene Klosterkirche in den Jahren 1732–34. Die gesamte Barockausstattung der Kirche stammt

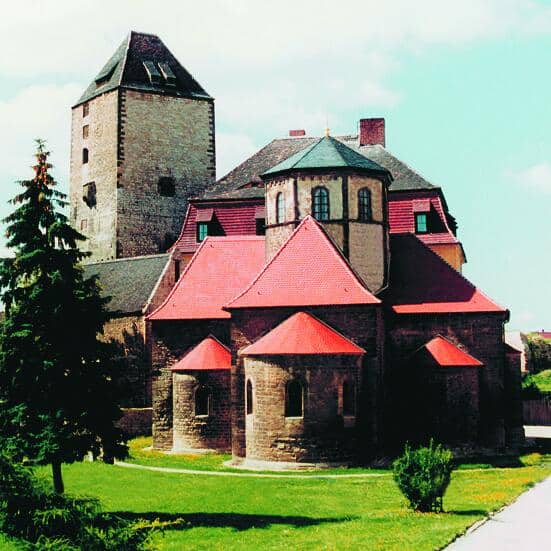

15 Kloster Gröningen

St.Vitus 940 Weihe eines ottonischen Gründungsbau, die heutige Kirche wird Anfang des 12. Jh. erbaut als kreuzförmige, dreischiffige Basilika mit einem Vierungsturm. Im Inneren sind

16 Schwanebeck

Hl. Altarssakrament Eine Legende besagt, dass an dieser Stelle ein gestohlener Abendmahlskelch wieder gefunden wurde. Die Stelle wurde mit einem Stock aus Lindenholz markiert. Er

17 Huysburg

Benediktinerkloster Seit 1992 gehört das im 11. Jahrhundert gegründete Kloster wieder der katholischen Kirche. 1804 wurde der Konvent aufgelöst, nur das Gotteshaus und angrenzende Gebäude

18 Halberstadt

Dom St. Stephanus Der gotische Dom wurde von 1236 bis 1491 erbaut und führt uns die Langmut und Kraft der Erbauer vor Augen. An den

19 Quedlinburg

St.-Johannis-Kapelle Die 1000 jährige Stadt liegt am Nordrand des Harzes und wird von der Bode durchflossen. Bereits im 10. Jh. spielte der Schlossberg mit der

20 Gernrode

Stiftskirche St. Cyriakus Das Gebiet um den Harz wurde im 10. Jh. zum Zentrum des deutschen Reiches. Als einer der wenigen Bauten ist die Stiftskirche

21 Ballenstedt

St. Elisabeth Nach der Reformation gab es in Ballenstedt lange keine katholischen Christen mehr. Erst durch den Zuzug von Wanderarbeitern und Flüchtlingen im 19. und

22 Walbeck

St. Andreaskirche Die ehemalige Patronatskirche zu Schloss Walbeck.Markanter Feldsteinbau von 1765 mit doppelter Fensterreihe und ortsprägendem Dachturm mit Laterne und Welscher Haube. Auf dem Kirchhof

23 Hettstedt

St. Jacobi Am Kupferberg bei Hettstedt befand sich im Jahre 1199 die Wiege des Mansfelder Kupferschiefer-Bergbaus. Seit dem 14. Jh. führt Hettstedt nachweislich Jakobus d.

24 Klostermannsfeld

Benediktinerkloster St. Marien Südlich von Hettstedt befindet sich der kleine Ort Klostermansfeld. Die dreischiffige romanische Basilika war Kirche eines früheren Benediktinerklosters. Seit der Reformation ist

25 Lutherstadt Eisleben

St. Annen Die Kirche wurde 1514–1516 für die Bergleute auf Geheiß des Grafen Albrecht VII. erbaut.Spätgotische und Renaissanceausstattungen mit einer Steinbilderbibel schmücken die Kirche. Ein

26 Lutherstadt Eisleben

St. Andreas Eisleben ist eng mit der Reformation verbunden, bezeichnet es doch Beginn und Ende des Lebens Martin Luthers. Er wurde hier 1483 geboren und

27 Helfta

Kloster St. Marien Drei Frauen haben den Ruf des Cistercienserinnenklosters in Helfta begründet: Mechthild von Magdeburg (1207–1282), Mechthild von Hakeborn (1231–1291) und Gertrud (Die Große)

28 Querfurt

Burgkirche St. Marien, St. Peter und St. Paul Die Burg Querfurt gehört zu den ältesten und größten Burgen Mitteldeutschlands. Aus verschiedenen Bauepochen sind Befestigungsanlagen und

29 Mücheln

St. Jakobi Die Stadt Mücheln führt seit 1463 Jakobus mit einer Muschel in der linken und einem Stab in der rechten Hand in ihrem Stadtwappen.

30 Freyburg

St. Marien Im 13. Jh durch Landgraf Ludwig IV. erbaut, stammen heute noch der Vierungsturm, die Westtürme und das Querschiff aus dieser Zeit. Im 15.

31 Naumburg

Naumburger Dom St.Peter und Paul Mit dem Kreuzgang, dem Domgarten und den umliegenden Kuriengebäuden bildet er eines der herausragenden Architekturensembles in Mitteldeutschland. Weltbekannt ist der

32 Eckhartsberga

St. Mauritiuskirche Von der ursprünglichen Kirche aus dem 15. Jh. ist nur noch die Sakristei nach einem Brand 1928 übriggeblieben. Ab 1929 wurde die heutige